Fotos 1-6: Joachim Däumler, Hessen, 2012

© 2022 – Förderverein „Schloß Hessen“ e.V. – Stobenstraße 15 – 38835 Stadt Osterwieck / OT Hessen

Förderverein "Schloß Hessen e.V."

ehemaliges Welfenschloss der Renaissance in Hessen am Fallstein

Fotos 1-6: Joachim Däumler, Hessen, 2012

© 2022 – Förderverein „Schloß Hessen“ e.V. – Stobenstraße 15 – 38835 Stadt Osterwieck / OT Hessen

Wohnte Johann Royer im Pavillon (Altan)?

Meier (1906, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Wolfenbüttel, Seite 207) lässt wenig Zweifel an der Funktion des Altan und schreibt:

„5…Alle Anzeichen deuten daraufhin, dass der Bau als eine Art Gartenhaus zu betrachten ist; er dient jetzt als Gärtnerwohnung.“

Seite 210: „Seit das Schloß nicht mehr von Mitgliedern des fürstlichen Hauses bewohnt war, verfiel es allmählich, so daß sich der Landbaumeister Hermann Korb … I726 veranlaßt sah, einen Antrag zur Vornahme der allernotwendigsten Herstellungsarbeiten bei der Regierung zu stellen…Weitere Veränderungen erfolgten dann in den 40er Jahren des XVIII. Jahrh.“Seite 211„Sodann …die Gerichtsstube und über ihr Zimmer und Kammer für den Gerichtshalter eingerichtet, der Gartenpavillon (d. h. die SO-Ecke der Oberburg, die einst den Altan trug) schließlich zur Gärtnerwohnung gemacht.“

Claudia- Ros Kießler (Schloß Hessen – Raumstruktur, Ausstattung und Nutzung nach den Inventaren des 16. und 17. Jahrhunderts, S. 80) bezeichnet den Altan als aufwendig.

„Im zweiten Obergeschoß des 0stflügels liegt, mit direktem Zugang zum Altan.., das prächtigste aller Gemächer…

Auch der Altan wird als recht aufwendig dargestellt:“

Rolf Sonnenburg (Schloß Hessen bei Braunschweig unter Herzog Julius von Braunschweig und Lüneburg (1568 – 1589) – Hofkunst der Spätrenaissance

in Norddeutschland, Hamburg 1992, Seite 36) erwähnt die Vorliebe Herzog Julius für Altane:

„Von Herzog Julius ist bekannt, daß er Altane liebte. Am Wolfenbütteler

Schloß befand sich ein solcher (81); und 1588

wünschte er einen weiteren am Herrenhaus Calenberg errichten

zu lassen (82). Von Franz Algermann, dem Biografen

des Herzogs, erfährt man, was ihren Reiz für ihn ausmachte:

“Damit aber S.F.Gn. die Zeit desto besser hinbrächten […I

und gleichwohl auch Alles, was über die Festung aus dem

Brau- und Backhause, auch dem Marstalle aus- und einging,

sehen und wahren könnten, ließen Dieselben am Schlosse,

nach der Straße über den Okerfluß, die Altane oder Gewölbe

bauen.“

Die fürstliche Ausstattung des Altans wird u. a. auch durch das Schlossinventar von 1628 deutlich.

„…oben vorm Camin daß Braunw. undt dehnische Wapen mit vergüldeten Bildern. Gerings umbher mit grünen simsten und vergüldeten Buchstaben.“

Nur der Pavillon bot die Möglichkeit, von einem Ort aus sowohl den Brocken und die großen Fischteiche, wie insbesondere den Lustgarten sehen zu können.

Im Obergeschoss des Ost- und Südflügels befanden sich die herzoglichen Gemächer. Herzog und Herzogin hatten so einen kurzen, direkten Weg in den Pavillon und durch diesen auf den Burgwall und weiter in den Lustgarten.

Es ist wohl nicht anzunehmen, dass sie auf diesem Weg die Wohnung des Gärtners durchqueren wollten.

Auch Garteninventare geben Hinweise auf ein Gärtnerhaus im Garten.

Im Garteninventar von 1629 (Thomas Scheliga „Schloss und Lustgarten in Hessen am Fallstein“

Dissertation 2002) ist vermerkt:

„Eine Blancke Von dem Graben biß an den Andern Graben nach deß Gertners Hauße, mit…“

„…3 Obergebeugete Gänge von deß Gert=ners hause an, biß an die …“

„Gertner Hauß Vor: Undt Indemselben Gewelbe Uber undt vor dem Keller ist zerborsten undt gestuzt“.

Eindeutige Beweise, dass Johann Royer mit seiner Familie nicht im Pavillon gewohnt hat.

Und wer könnte es besser wissen als Johann Royer selbst?

Er schreibt in seinem Buch „Beschreibung des ganzen Fürstlich Braunschweigischen gartens zu Hessem“ 1648 auf Seite 10:

„So ist auch des Gärtners=Hauß im Garten erbawet/ nahe am Ende/ nicht weit von der Ober=Mühlen/ und mit allem zubehörig fein abgewirckt und verschlossen.“

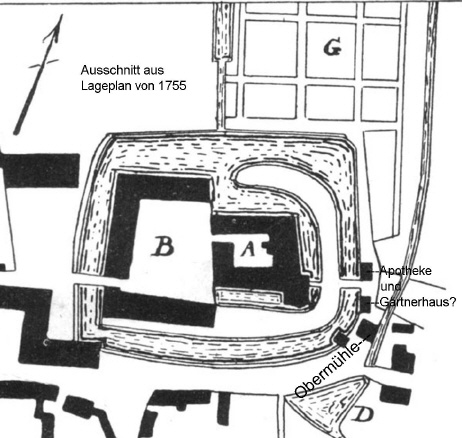

Auf dem Lageplan von 1755 sind in Verlängerung des Zuganges vom Pavillon aus nördlich und südlich des Weges je ein Gebäude eingezeichnet. Möglicherweise waren das die Apotheke und das Gärtnerhaus (Abb.).

Der Pavillon wurde nach 1730 umgenutzt. Im Hocherdgeschoss wurde mittels Fachwerk eine Raumteilung vorgenommen, es entstanden vier kleine Räume, eine Holztreppe führte auf einen niedrigen Zwischenboden. Der ehemals prachtvolle Kamin wurde abgetragen und zugemauert.

Das Obergeschoss diente als Orangerie.

Jetzt erst wohnten die Gärtner im Pavillon. Einen Lustgarten gab es jedoch nicht mehr. Alle Flächen wurden für Gemüse- und Obstbau genutzt.

Joachim Däumler

Hessen 2012

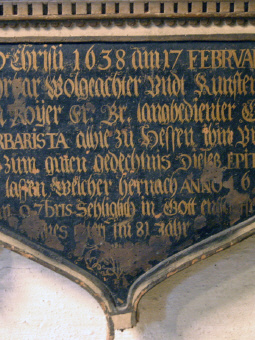

Das Royer- Epitaph

In der St. Jakobi- Kirche zu Hessen befindet sich ein prunkvolles hölzernes Epitaph. Es ist Ausdruck der Wertschätzung, die Royer bereits zu Lebzeiten genoss, denn das Epitaph wurde bereits 1638 in Auftrag gegeben.

Eigentlich waren derartige Grabdenkmäler der geistlichen und weltlichen Obrigkeit vorbehalten.

Zwei Gemälde in Öl auf Holz schmücken das ornamentreiche Epitaph.

Motiv des oberen Gemäldes ist eine Szene mit Christus als Gärtner, vor ihm zu Boden gesunken Marie Magdalena. Weitere Figuren ergänzen das Ensemble. Im Hintergrund eine bergige Landschaft mit einer festungsähnlichen Anlage, wohl ohne Bezug zu Royer und Hessen.

Das untere Gemälde zeigt um den gekreuzigten Jesus herum gruppiert, Johann Royer mit seinen 4 Frauen, seinen Töchtern und Söhnen. Nur seine letzte Frau Lucia und zwei Söhne haben ihn überlebt.

Den unteren Abschluss des Epitaphs bildet eine Inschriftentafel. Darauf ist zu lesen:

“Anno Christi 1638 am 17. Februarii hatt der Ehrbar Wohlgeachter und

Kunsterfarner M. Johann Royer Fr. Br. langbedienter Gärtener und

Herbarista allhie zu Hessen ihm undt den seinigen zum guten

gedechtnis dieses Epitaphium setzen lassen, welcher hernach Anno

1655 am 9. 7bris sehliglich in Gott entschlaffen, seines alters im 81.

Jahr.”

Schon Thomas Scheliga mahnte 2002 eine dringende Restaurierung an. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder umfangreiche Reparaturarbeiten in der Kirche durchgeführt, die wohl kaum zur Besserung des Zustandes beigetragen haben dürften.

Dieses Epitaph enthält das einzige Bildnis des hochgeachteten Meistergärtners.

Vielleicht ist dieser Beitrag für die Verantwortlichen Anlass, sich um den Zustand des Grabdenkmals zu kümmern und geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Die historischen Leistungen Johann Royers hätten es allemal verdient.

Joachim Däumler, Hessen 2011

Quelle:Thomas Scheliga,SCHLOSS UND LUSTGARTEN IN HESSEN AM FALLSTEIN

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg, 2002

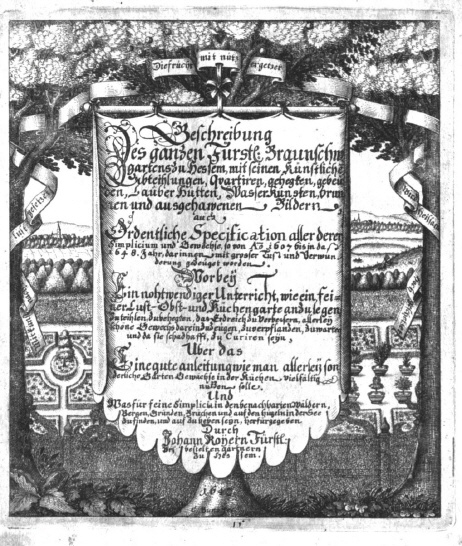

Das Buch

“Beschreibung des ganzen Fürstl: Braunschw: gartens zu Hessem, mit

seinen künstlich Abtheilungen, […] auch Ordentliche Specification aller

deren Simplicium und Gewechse, so von Ao. 1607 bis in daß 1651. Jahr

darinnen mit grosser Lust und Verwunderung gezeugt worden, worbey

Ein nohtwenidger Unterricht, wie ein feiner Lust-Obst- und Küchengarte

anzulegen, zu teihlen, zu behegken, das Erdreich zu verbessern, allerley

schöne Gewechs darein zu zeugen, zu verpflanzen, zu warten und da sie

schadhafft, zu curiren seyn,

Über das Eine gute anleitung wie man allerley sonderliche

Garten=Gewächse in der Küchen vielfältig nützen solle Und

Was fur feine Simplicia in den benachbarten Waldern, Bergen, Grunden,

Bruchen und auf den Hugeln in der See zu finden, und auf zu zeygen seyn,

herfurgegeben Durch Johann Royern Furstl. Br. gestelten gartnern zu

Hessem” 1)

So lautet der vollständige Titel des von Johann Royer 1648 in erster Auflage herausgegebenen Gartenbuches. Clemens Alexander Wimmer stellt fest:

„…, daß sich das Buch nicht ausschließlich einer der Buchgattungen zuordnen läßt, die sich damals schon herausgebildet hatten. Es vereinigt eine Gartenbeschreibung, ein Pflanzeninventar, ein Gartenbautraktat, einen Beitrag zu einem Kochbuch und einen Beitrag zur Lokalflora.“ 2)

Nach einer Widmung (Erstauflage an Herzoginwitwe Anna Sophia von Brandenburg, ab Zweitauflage an Herzog August den Jüngeren) wendet sich Johann Royer auf drei Seiten „An den günstigen Leser“.

Es folgen lateinische Gedichte von Pastor Johannes Knüthel aus Aspenstedt und Pastor Laurentius Albertus Arens aus Hessen sowie ein Gedicht in Griechisch von Valentinus Guntheri aus Quedlinburg.

Auf den folgenden 10 Seiten beschreibt Royer ausführlich den Lustgarten, Baum- und Küchengarten. Seine Ausführungen über den großen Brunnen mit seinen vielen Tierfiguren (ergänzt durch einen Kupferstich), der Diana-Grotte und dem Lucretia-Brunnen vermitteln uns einen Eindruck von der künstlerischen und technischen Leistung der Erbauer.

Der anschließende Pflanzenkatalog umfasst 36 Seiten. Die erste Liste enthält den Bestand von 1607 bis 1630, gegliedert nach Einjährigen, Zwiebel- und Knollenpflanzen, Stauden mit Faserwurzeln und Gehölzen. Die nachfolgende Liste von 1630 bis 1651 ist nicht unterteilt. Nach Wimmer konnte sich der Bestand im Hessener Garten nach Sippen mit den Beständen berühmter botanischer Gärten u. a. in Kopenhagen, Padua und Paris messen.

Den größten Umfang im Buch nehmen Royers Ausführungen über den Gartenbau ein. Er beschreibt die Abteilung eines Gartens, was zu einem Lustgarten gehört und wo er anzulegen ist.

Auf sechs Seiten erläutert er die Wichtigkeit von Hecken in einem Lustgarten und besonders deren kunstvolle Gestaltung. Royer nennt es „Bindewerk“ und ergänzt seine Ausführungen mit mehreren Kupferstichen.

Es folgen Hinweise zur Kultur von heimischen und fremdländischen Pflanzen, an erster Stelle von Zwiebelpflanzen und Rhizom bildenden. Er gibt Anleitung zur Pflege gesunder und kranker Gewächse, untersuchte die Verträglichkeit verschiedener Pflanzen untereinander. Welcher Boden wofür gut ist und wie man schlechten verbessert wird ebenfalls erläutert.

Royer widmet sich umfangreich dem Anbau unterschiedlichster Obstsorten.

Er belässt es nicht mit Hinweisen für den Anbau von essbaren Gewächsen, er gibt auch auf mehr als 10 Seiten Hinweise für deren Zubereitung. Experten bezeichnen dieses Kapitel als das erste Gemüsekochbuch.

Royer erweist sich auch als Kenner der lokalen Flora. Im letzten Teil seines Buches beschreibt er Pflanzen in verschiedenen Gebieten. Vom nahen Fallstein, über das Große Bruch bis zum Gaterslebener See, den Huy und den entfernten „Blocksberg“, den Brocken. Es sind keine vollständigen Pflanzenlisten dieser Gebiete, sondern das was er auf seinen Exkursionen gefunden hat.

Der Erstausgabe des Buches folgte 1651 eine zweite Auflage. Lt. Scheliga befinden sich Erstausgaben in der HERZOG AUGUST BIBIOTHEK WOLFENBUETTEL, in der Stadtbücherei Braunschweig und der Berliner Gartenbau-Bücherei. Auch der Förderverein „Schloß Hessen“ e. V, besitzt ein Exemplar. Die Zweitauflage ist in mehreren größeren Bibliotheken vorhanden.

Die Digitale Bibliothek Braunschweig hat eine Ausgabe von 1658 digitalisiert und ins Internet gestellt.

Ein Reprint der Ausgabe von 1651 wurde 1990 durch die HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK herausgegeben.

Joachim Däumler, Hessen 2012

Quellen:

1)

Scheliga, Thomas

Schloss und Lustgarten in Hessen am Fallstein

Dissertation, Heidelberg 2002

2)

Wimmer, Clemens Alexander

Die Bedeutung von Johann Royers Buch im Gartenschrifttum der Zeit

(in „Der Lustgarten des Johann Royer- Beiträge einer Gedenktagung für den fürstlich-braunschweigischen Hofgärtner in Hessen“

Herausgegeben vom Botanische Arbeitskreis Nordharz e. V. durch Peter Hanelt und Egon Högel, 1999)

Biografie Royer

Johann Royer entstammt einer niederländischen Familie, die ihre Wurzeln möglicherweise in der Region Welsch Braband hat, jedenfalls hat Royer Kochkenntnisse aus dieser Region in sein Buch* einfließen lassen (“…zu denen gehören auch die rothenMören oder Carotten/ sind in unserm Lande fast unbekand / in Welsch Braband aber …wissen sie davon einen guten Salat zu machen”).

Johann Royer wurde 1574 in Hannoversch Münden (nicht belegt), im Fürstentum Calenberg, Herzogtum Braunschweig- Lüneburg, als Sohn eines Gärtners geboren.

Sein Vater war, auch das überliefert uns das Buch*, als Gärtner in den Diensten von Herzog Erich von Calenberg, später diente er Herzog Julius und Herzog Heinrich Julius. Bei seinem Vater wird Johann Royer die ersten Erfahrungen auf gärtnerischem Gebiet gemacht haben.

Zur Ausbildung schickte ihn sein Vater an den kurfürstlichen Hof nach Dresden, wo er ebenfalls den Beruf eines Gärtners erlernte. Sein Wissen erweiterte er als Geselle an mehreren Fürstenhöfen in verschiedenen Ländern. Nach Akten im Niedersächsischen Staatsarchiv Wolfenbüttel war er zuletzt in den Diensten des Kölner Erzbischofs Ernst von Bayern.

Herzogin Elisabeth von Braunschweig- Lüneburg, Frau des Herzog Heinrich- Julius, holte 1607 Royer nach Hessen.

In einer umfangreichen Bestallungsurkunde wurden seine Pflichten und Rechte geregelt.

Er sollte den bestehenden Garten vervollkommnen, ständig in gutem Zustand halten und die Pflanzen-bestände stetig vermehren. Über die Gestaltung und Pflege des Lustgartens hinaus oblag ihm die Versorgung der Schlossbewohner mit Obst und Gemüse, mit Gewürzen und Kräutern. Weiterhin war für die Belieferung der Apotheken mit medizinischen Kräutern zuständig.

Johann Royer erhielt 30 Taler Lohn und 20 Taler für Kleidung im Jahr. An Naturalien erhielt er im Jahr zwei Scheffel Roggen, zwei Scheffel Gerste und zwei gemästete Schweine.Weiter hatte er freien Tisch bei Hofe und jeden Tag ein Stübchen Bier. Zwei Gesellen halfen ihm bei der Arbeit.

Johann Royer kultivierte insgesamt fast 1700 in- und ausländische Pflanzenarten und Sorten.

Damit befand sich in Hessen zur damaligen Zeit, vom Pflanzenbestand her, einer der ersten botanischen Gärten Deutschlands.

Royer erforschte auch verschiedene Gebiete in der Umgebung. Er war auf dem Brocken ebenso wie am Gatersleber See, im Fallstein, Huy, besuchte die Asse und den Klotzberg. Seine Beschreibung der Pflanzenvorkommen macht ihn zu einem der ersten Erforscher der Flora des Harzvorlandes. Viele der gefundenen Pflanzen werden in den Hessener Garten Eingang gefunden haben.

Royer widmete sich bis 1649 mit großem Fleiß und Hingabe seinen Aufgaben.

1648 veröffentlichte er in erster Auflage ein Buch mit dem Titel: „Beschreibung des ganzen Fürstlich Braunschweigischen gartens zu Hessem“.

Es enthält eine genauen Beschreibung des Gartens, die Auflistung kultivierter Pflanzen und die Be-schreibung der besuchten Biotope.

Royer überliefert in dem Buch auch seine reichhaltigen Erfahrungen. Er gibt allgemeine Hinweise für die Anlage von Gärten, die Verbesserung des Bodens, wie mit gesunden und kranken Pflanzen umzugehen sei bis hin zur Verwendung von Pflanzen in der Küche.

1649 beendete Royer mit 75 Jahren auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit als Hofgärtner.

Er erhielt als Rente 12 Taler sowie jährlich 2 Schafe, 1 Schwein, 120 Heringe, Weißkohl, Butter, Erbsen, Roggen und Gerste.

Am 16. April 1655 starb Johann Royer im biblischen Alter von 81 Jahren

Schon zu Lebzeiten hatte er für sich ein prachtvollesEpitaphin Auftrag gegeben, der sich noch heute in der Kirche St. Jakobi in Hessen befindet. Diesem verdanken wir das einzige Bildnis des großen Kunstgärtners.

*Beschreibung des ganzen Fürstlich Braunschweigischen gartens zu Hessem

Joachim Däumler, Hessen 2011

Quelle: Thomas Scheliga,SCHLOSS UND LUSTGARTEN IN HESSEN AM FALLSTEIN

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg, 2002

© 2011 – Förderverein „Schloß Hessen“ e.V. – Stobenstraße 15 – 38835 Stadt Osterwieck / OT Hessen

| Biografie Royer entstammt einer niederländischen Familie, die ihre Wurzeln möglicherweise in der Region Welsch Braband hat, jedenfalls hat Royer Kochkenntnisse aus dieser Region in se… Das Buch “Beschreibung des ganzen Fürstl: Braunschw: gartens zu Hessem, mit seinen künstlich Abtheilungen, […] auch Ordentliche Specification aller deren Simplicium und Gewechse, so von Ao. 1607… Das Royer- Epitaph In der St. Jakobi- Kirche zu Hessen befindet sich ein prunkvolles hölzernes Epitaph. Es ist Ausdruck der Wertschätzung, die Royer bereits zu Lebzeiten genoss, denn das Epitaph wur… |

29.04.2011 – Verleihung des Denkmalschutzpreises des Landes

Sachsen – Anhalt des Jahres 2011 an den Förderverein „Schloß Hessen“ in Halle/Saale.

Kulturpreis Harz 2011 vom Regionalverband Harz

Am Freitag, den 29.04.2011, verlieh der Regionalverband Harz in der historischen Gaststätte „Zum Klosterfischer“ in Michaelstein (bei Blankenburg) an den Förderverein „Schloß Hessen“ e.V. den „Kulturpreis Harz 2011„. Der Regionalverband Harz ist ein Verbund aus Landkreisen in drei Bundesländern – den Landkreisen Goslar, Harz, Mansfeld-Südharz, Nordhausen und Osterode am Harz.

Mit dem Kulturpreis wurde die seit 1995 währende Arbeit des Fördervereins „Schloß Hessen“ e.V. für das Schloss im Ort Hessen (bei Halberstadt) geehrt.

Der von Klaus Bogoslaw geleitete Verein hat sich in über 15 Jahren um die Instandsetzung des Schlosses bemüht und dabei sehr viel erreicht. So wurden der Südflügel, der Ostflügel und der Pavillon renoviert und mit Leben erfüllt.

Im Pavillon befinden sich 2 Dauerausstellungen. Eine beschäftigt sich mit dem Hofgärtner Johann Royer, seinen Verdiensten in der Botanik und der Gestaltung und Pflege des Renaissancegartens in Hessen. Die 2. Ausstellung trägt den Namen „Landesherrliche Schlösser – Fürstentum Braunschweig – Wolfenbüttel“.

Im Südflügel finden regelmäßig Ausstellungen und Festveranstaltungen statt, wobei der Ostflügel für Vorträge, Veranstaltungen und der Bewirtung der Gäste genutzt wird.

In Zukunft soll im grünen Saal des Schlosses die Dauerausstellung „Clavierwelt“ entstehen. Auch die teilweise Wiederauferstehung des Renaissancegartens ist geplant.

Vor der Preisverleihung hielt Frau Dr. Christina Wötzel eine Laudatio. Dabei erinnerte sie eindrucksvoll an einen Besuch des Schlosses Hessen zu Beginn der 90ziger Jahre. Zu dieser Zeit befand sich das Schloss in einem desolaten Zustand.

Bei einem weiteren Besuch konnte sie das „Wunder“, hinter dem die harte Arbeit des Fördervereins „Schloß Hessen“ e.V. steht, betrachten. Mit der Formel „Sanieren – Erhalten- mit Leben erfüllen“ wurde das Schloss umgestaltet und sie würdigte die Arbeit des Vereins mit eindrucksvollen Worten.

Der Vereinsvorsitzende Klaus Bogoslaw erklärte, dass durch Bürgerengagement einem Kulturdenkmal die Würde wiedergegeben wurde. Alles Geld, das investiert wurde, hat einen nachhaltigen Nutzen.

Im Anschluss an die Veranstaltung waren alle Gäste zu einen gemütlichen Beisammensein eingeladen.

© 2011 – Förderverein „Schloß Hessen“ e.V. – Stobenstraße 15 – 38835 Stadt Osterwieck / OT Hessen

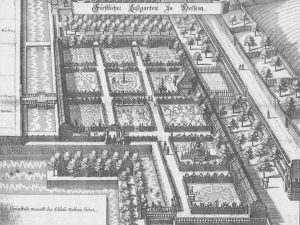

Im Jahre 1654 erschien in Matthäus Merians „Topographia Germaniae“

im Band 15 „Topographia und eigentliche Beschreibung der Herzogthumer Braunschweig und Lüneburg“ ein Kupferstich des Hessener Lustgartens.

Es handelt sich in diesem Werk um die einzige einzeln dargestellte Gartenanlage, was deren Bedeutung herausstellt.

Der Kupferstich ist eine Arbeit von Caspar Merian, nach einer 1653 von N. Brandt gefertigten Zeichnung.

(Original im Besitz des Fördervereins „Schloß Hessen“ e. V.)

Das Modell zeigt den Garten Mitte des 17.Jahrhunderts.

Es wurde 2007 von Joachim Däumler aus Hessen gefertigt.

Grundlage bildete der Kupferstich von M. Merian nach einer Zeichnung von N. Brandt, die Darlegungen des damaligen Hofgärtners Johann Royer in seinem Buch „Beschreibung des ganzen Fürstl Braunschweigischen gartens zu Hessem“ sowie die Diplomarbeit von Frau Sina Grimm und die Dissertation von Thomas Scheliga.

Die Herausforderung bestand darin, die vielen theoretischen Darlegungen und Darstellungen auf ein dreidimensionales Modell zu übertragen.

Dazu waren viele Recherchen in Büchern und im Internet über historische Gärten erforderlich.

Die gesamten Vorbereitungsarbeiten einschließlich der Erstellung der Zeichnungen dauerten ca. 300 Stunden, der Modellbau etwa 450 Stunden.

Glücklicherweise hat Johann Royer in seinem Buch zwei wichtige Maßangaben gemacht: jedes Quartier im Geviert 80 Fuß und die Gänge im Garten alle 15 Fuß breit (1 Braunschweiger Fuß entsprach 28,5 cm). Das hat die zeichnerische Rekonstruktion vereinfacht.

Wegen der Dimension der Gartenanlage und der Vielfalt der zu gestaltenden Elemente wurde überwiegend eine abstrakte Darstellung gewählt .Es sollten aber trotzdem wesentliche Merkmale sichtbar gemacht werden.

Um einen direkten Größenvergleich zum Modell des Schlosses zu ermöglichen, wurde das Modell ebenfalls im Maßstab 1:100 angefertigt.