Im Jahr 2002 wurden auf dem Gelände des ehemaligen Lustgartens erste Grabungen durchgeführt. Herr Thomas Scheliga aus Wolfenbüttel suchte für seine Dissertation Hinweise auf Reste der ehemaligen Anlage. Grabungspläne oder Fundkartierungen darüber sind bisher nicht bekannt.Ergebnisse flossen aber in seine Dissertation ein.

2004 wurden geomagnetische Untersuchungen durch das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege durchgeführt. Die Ergebnisse brachten nicht den gewünschten Erfolg.

2008 wurden erstmals professionelle Suchgrabungen durch ein Team der Kreisarchäologie Harz mit Unterstützung örtlicher Kräfte durchgeführt. Es sollte festgestellt werden, ob die Darstellung auf dem Merian Stich von 1654 mit der Realität übereinstimmt.

Insgesamt wurden 8 Grabungsschnitte durchgeführt.

Der erste Schnitt (Bild 1 ) sollte den Standort des Tierbrunnens lokalisieren. Gefunden wurden Kiesspuren, deren Bedeutung mir nicht bekannt ist. Es müsste sich um die Fläche des Sternquartieres handeln.

Im zweiten Schnitt sollte die Lage der steinernen Mühlgrabenbrücke bestimmt werden. Auf dem Merian- Stich ist der Mühlgraben nicht dargestellt, wohl weil er nahe hinter dem östlichen Laubengang verläuft. Es wurde alte Bausubstanz gefunden: Reste der Brückenwangen, das westliche Auflager der Brücke und faustgroßes Geröll als Reste der Wegepflasterung (Bild 2).

Der 3. Schnitt sollte Reste des Lusthausees finden. Er wurde jedoch zu weit östlich durchgeführt und brachte demzufolge auch kein Ergebnis. Die Reste des Lusthauses sind mit großer Sicherheit unter oder westlich des Bahndammes zu finden (Bild 3).

Schnitt 4 diente der Bestimmung der Beschaffenheit des Wegenetzes. Dazu wurde eine Sondage am ost- west verlaufenden Mittelweg angelegt. Gefunden wurde schon in 30 cm Tiefe eine gräuliche, kiesige Substanz in einer Breite von ca. 2,7 m und einer Stärke von ca.0,3 m. Die von Royer angegebene Wegebreite von 15 Braunschweiger Fuß ( = 4,3 m) konnte nicht bestätigt werden (Bild 4 und 5).

Schnitt 5 und 6 sollten nähere Angaben zur Breite und Befestigung des ehemaligen Heller-Grabens liefern. Der Schnitt beginnt auf der östlichen Seite. Gefunden wurden keine Mauerreste, sondern in 2 m Tiefe eine Befestigung aus Spundwänden. Von der Eichenbohlenschalung und den Stützpfählen wurden Proben entnommen und zur Analyse an das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege nach Halle gebracht. Um auch die westliche Einfassung zu finden, wurde der Grabungsschnitt nach Westen bis auf 12 m erweitert, ohne das gewünschte Ergebnis. Freigelegt wurde ein 0,4 m starkes Sandsteinfundament. Da es noch im Grabenbereich liegt, kann es sich nicht um Reste des Pomeranzenhauses handeln. Eine Weiterführung des Schnittes konnte wegen der angrenzenden hohen Anpflanzung nicht erfolgen. Es ist von einer Breite des ehemaligen Heller-Grabens von mehr als 12 m auszugehen (Bild 6, und 7).

Der 7. Schnitt sollte Klarheit über die Lage und den Verlauf der nördlichen Burggrabenmauer bringen.Sie ist von besonderer Wichtigkeit für die Einordnung der gesamten Anlage.Nur wenig unter der Grasnarbe konnten die Sandsteinfundamente der Mauer gefunden werden. Die Mauer verläuft aber nicht von West nach Ost gerade, sondern knickt nach etwa der Hälfte leicht südlich ab, bevor sie etwas weiter ganz nach Süden abbiegt (Bild 8 und 9).

Die zweischalige Mauer aus Sandstein war damals zwischen 0,6 bis 0,7 m stark. Die grabenseitige Ausmauerung ist nicht mehr vorhanden. Die Steine wurden wahrscheinlich nach Aufgabe des Wassergrabens zur weiteren Verwendung geborgen. Die nördliche Seite der Mauer ist vollständig erhalten (Bild 10).

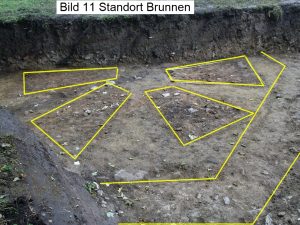

Nachdem die nordöstliche Ecke der Burggrabenmauer gefunden war, konnte der Standort desZierbrunnens bestimmt und eine erfolgreiche Grabung (Schnitt 8) durchgeführt werden.Der Umriss des 6- eckigen Brunnens ist ca. 1m unter der Oberfläche als Verfärbung deutlich zu erkennen. Mauerreste konnten nicht gefunden werden. Der Brunnen wurde also bei Aufgabe vollständig abgetragen (Bild 11).

Im Aushub wurden einige Kleinfunde zu Tage gefördert. Zwei kleinteilige Bruchstücke aus Sandstein könnten vom ehemaligen Sockelumgang des Brunnens sein. Bleiklumpen könnten ein Hinweis sein, dass die ehemaligen Bleileitungen an Ort und Stelle eingeschmolzen wurden. Ein als Rest des schmiedeeisernen Ziergitters gedeuteter Fund scheint mir persönlich mehr eine Hellebarde oder ein Feuerhaken zu sein.Weiter gefunden wurde Malhörnchenware*, Ofenkeramik und Steinzeug aus dem 18. Jahrhundert (Bilder unter “Fundmaterial aus den Grabungen”).

* Malhorn (Verkleinerungsform “Malhörnchen”) ist in der Regel ein Gerät zur Keramikdekoration. Aufgrund der Dekortechnik wird die so verzierte Keramik als Malhornware bezeichnet (wikipedia).

Joachim Däumler, Hessen 2011

Quelle: Grabungsbericht zu den archäologischen Sondagen im Schlosspark Hessen ,Dr. Schlegel , Jens-Uwe Pflug, Quedlinburg 2008