Schon in der Spätgotik könnte, so Thomas Scheliga, ein großflächiger Garten an der Burg in Hessen bestanden haben. Unter dem Pächter Kurt von der Schulenburg sind um 1560 Ausbaumaßnahmen durch Kammerrechnungen belegt.

Erstmals sind genauere Bepflanzungsangaben in einem Erbregister von 1590 bekannt. Danach war der Lustgarten 6 Morgen groß und u. a. mit verschiedenen Kräutern wie Salbei, Rosmarin, Ysop, Lavendel bepflanzt. Zu dieser Zeit nutzte Hedwig, die Witwe Herzog Julius, das Schloss Hessen als Wohnsitz. Bis zu ihrem Tode 1602 übte sie die Kontrolle über den Lustgarten aus. Nachweislich bestand zu dieser Zeit auch schon ein Obstgarten.

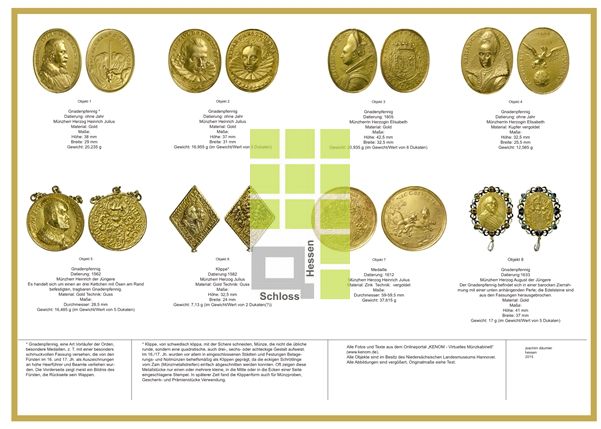

Später gehörte Schloss und Amt Hessen Herzog Heinrich Julius und dessen zweiter Ehefrau, Elisabeth von Dänemark, zur Hofhaltung. Nach dem Tode Hedwigs, ihrer Schwiegermutter, kümmerte sich Elisabeth um den Lustgarten. Sie holte 1607 den Gärtnermeister Johann Royer nach Hessen, der den Garten bis 1649 leitete. Damit begann die glanzvollste Zeit dieser Gartenanlage. .

Schloss und Lustgarten waren durch einen Burggraben getrennt in dem sich ein Burgwall befand. Der Burgwall umschloss die Oberburg u- förmig und war u. a. mit verschiedenen Obstbäumen bepflanzt. An beiden Enden des Walls befanden sich je eine „Lauber=hütten“.

Vom Pavillon führte eine kleine Zugbrücke auf den Wall, eine weitere Brücke führte in den Lustgarten.

Elf Quartiere, jedes „ins Gevierde 80. Fuß“ bildeten den Hauptteil der Anlage. Die Wege im Lustgarten hatten „alle in ihrer Breite 15. Fuß“. Welchen Belag die Wege hatten und wie sie eingefasst waren ist nicht überliefert.

Die Quartiere, wie auch die Wege auf dem Wall waren mit Hecken umgeben. Dafür wurden sowohl fruchttragende wie auch duftende Pflanzen verwendet. Genannt werden Rosen, Wacholder, Rainweide (Liguster), Cornelbeeren (Kornelkirschen), Stickbeeren (Stachelbeeren) und Johannisbeeren. (siehe Heckenplan)

Die dem Schloss zugewandten Seiten waren mit einem ornamentreichen Bindewerk gestaltet. Es enthielt u. a. figürliche und heraldische Elemente.

Zu dieser Zeit waren in Deutschland derartige kunstvolle Hecken in anderen Gärten nicht bekannt.

Die Quartiere waren alle unterschiedlich gestaltet, eine Verknüpfung mehrerer ist nicht zu erkennen.

Jedes Quartier hatte einen eigenen Namen. So z. B. Sternquartier, Kompaßquartier, Wappenquartier oder Rautenquartier. Die Namen deuten zum Teil auf die Form der Beete und Rabatten hin, die mit unterschiedlichen Pflanzen eingefasst und mit verschiedenen Gewächsen bepflanzt waren.

Fürstlichen Glanz verliehen der Anlage drei Wasserspiele. Das prächtigste war im so genannten „Brunnen= Quartier“ ein großer Zierbrunnen.

Vermutlich Anfang des 17. Jahrhunderts von Augsburger und Regensburger Kaufleuten abgekauft, war es ein Neujahrsgeschenk von Herzog Heinrich Julius an seine Frau Elisabeth. Der fünfschalige Brunnen stand auf zwei massiven steinernen Umläufen. Im unteren Umlauf waren neckische Wasserspiele versteckt, die den ahnungslosen Gast patschnass machen konnten.

Den Brunnen zierten verschiede Bronzefiguren. Sie stellten mythologische und wirklich vorkommende Tiere dar. Einige Tierfiguren haben sich nachweislich erhalten: 1 Löwe, 6 Stiere, 3 Pferde, 2 Elefanten, 2 Hunde, 2 Affen und ein Hirsch. Bis auf zwei Figuren ( 1 Stier im Rijksmuseum Amsterdam und 1 Elefant im Louvre in Paris) befinden sich alle im Herzog Anton Ulrich- Museum in Braunschweig.

Am südlichen Ende der Wegeachse zwischen Wappen- und Rauten- Quartier, befand sich eine fast

7 x 7 m große Grotte, die außen wie ein Felsen gestaltet war.

Im Inneren war die Geschichte von Diana und Aktäon mit lebensecht bemalten Steinfiguren dargestellt. Weitere menschliche Figuren und wasserspeiende Delphine

ergänzten die Grotte. Versteckte Wasserspiele trugen zur Erheiterung bei.

Ein kleinerer Brunnen befand sich im Lusthausquartier. Der Brunnen wurde 1625 angeschafft. Die Brunnenfigur stellte die Lucretia mit dem Dolche in der Hand dar. Der Sage nach erdolchte sie sich, weil ihre Ehre durch eine Vergewaltigung geschändet war.

Das große Lusthaus war prächtig und mit vielen schönen Bildern ausgestaltet. Darin konnten die fürstlichen Herrschaften im Sommer ihre Mahlzeiten einnehmen und man hatte einen herrlichen Blick über den gesamten Lustgarten.

Der Lustgarten wurde im Osten und im Norden durch einen Laubengang vom Obstbaumgarten getrennt. Im Westen trennten ebenfalls ein Laubengang und Teich- Heller (Hälterung- Becken für Fische) den Lust- vom Küchengarten.

Im Dreißigjährigen Krieg wurde der Garten zweimal in Mitleidenschaft gezogen. Ab 1650 leitete Maximilian, der Sohn von Johann Royer, die Gartenanlage.

Mit dem nachlassenden Interesse der Herzöge am Schloss Hessen verfiel auch der einst prachtvolle Lustgarten.

Die Fläche ist heute im Wesentlichen eine große, im Osten von einer seit Jahrzehnten stillgelegten Bahnstrecke durchschnittene Wiese. Ein kleiner Bachlauf verläuft dort, wo einst die großen Wasserflächen des Burggrabens und der Teich- Heller das Bild prägten.

Seit einiger Zeit ist der ehemalige Lustgarten wieder in das Blickfeld der Experten gerückt. 2008 fanden erste Suchgrabungen statt. Gefunden werden konnten u. a. Reste der Burggrabenmauer, der Mühlgrabenbrücke, der genaue Standort des großen Zierbrunnens und Teile der Uferbefestigung der ehemaligen Teich- Heller.

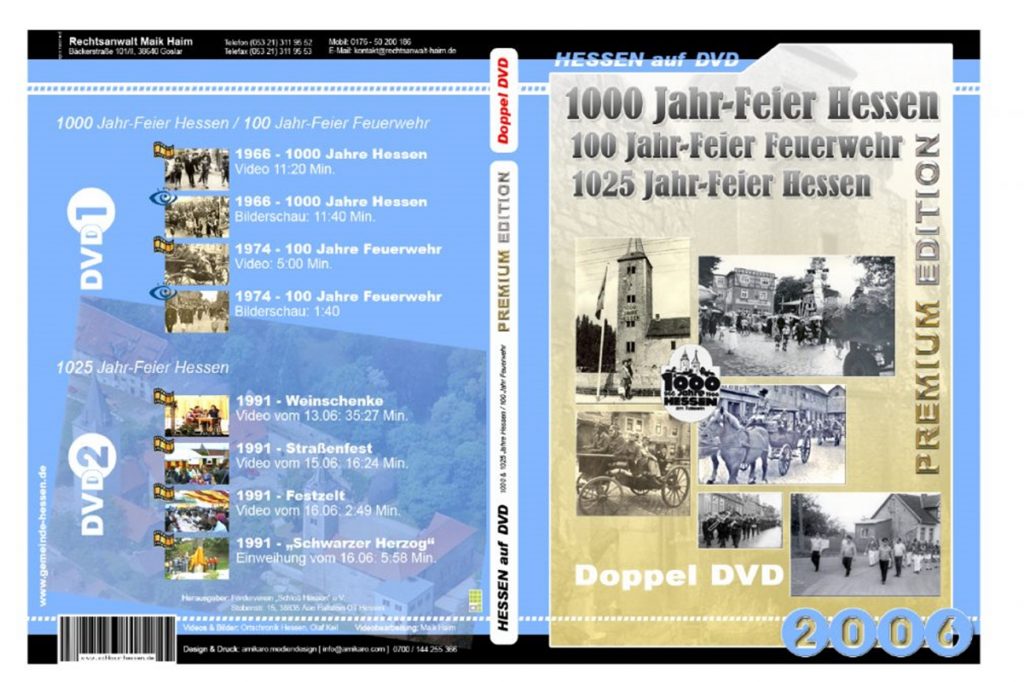

Im September 2009 fand in Hessen eine hochrangig besetzte Fachtagung statt, auf der Fragen diskutiert wurden, wie und in welchen Umfang diese historisch wertvolle Gartenanlage wieder erlebbar gemacht werden kann.

Eine Expertengruppe erarbeitet zurzeit entsprechende Vorschläge.

Schon jetzt kann man in einer Dauerausstellung im Schloss Hessen an einem Modell

die Pracht des ehemaligen fürstlichen Lustgartens bewundern.

Joachim Däumler, Hessen 2011

Quelle: Thomas Scheliga, SCHLOSS UND LUSTGARTEN IN HESSEN AM FALLSTEIN

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg, 2002 (Volltext unter www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/4460)